「お問い合わせ」はお気軽に

親と家族の介護や、家族の老後、補聴器や見守り商品など

「オヤノコト」について総合的にお手伝いしています

体験予約・個別相談は

03-6265-0446

平日10時~18時

相談してみる

「オヤノコト.ステーション」でのご相談、商品の

お試しのため来店を希望される場合は

原則ご予約をお願いします。

※予告なくお休みとなる場合があります。

高齢の親のきこえは早めの対策を

歳を重ねるにつれ、「きこえ」が衰えてくる親との会話・・・。何度もききかえされたり、なんとなくきこえていないような気がする、かといっていつも大きな声で話しかけていれば、話しかける側・かけられる側ともに負担に感じがち。そんな親世代と「オヤノコト」世代のために、「きこえ」の仕組みと、補聴器選びに必要な基礎知識をご紹介します。

テレビの音がだんだん大きくなってきた。親に声かけても気づいてもらえないことがある。もしくは、何度も聞き返しをされる・・・そんなことがたびたび起きるようになったら、加齢とともに「きこえ」が衰えてきているのかもしれません。きこえは年齢とともに少しずつ衰えていくものなので、本人より周囲が先に気づく場合が多いようです。

相手がきこえにくいのであれば、周囲の人は「大きな声で話しかけないと」と、思うかもしれません。でも、年齢とともに高い音が少しずつきこえにくくなったり、早口の会話についていくのが大変になるなど、きこえにくさの状態はさまざまなので、音(声)を大きくすれば解決するというものではないのです。

それに耳元で大きな声で話すことは体力のいるもの。そのうえ、ききとれなかったりすると、親も子もイライラして関係がギクシャクするなど、トラブルのもとになることも。

そこで必要となるのが補聴器。

フィットした補聴器を使えば、お互いのコミュニケーションがよくなり、会話もスムーズになりますので、外出や付き合いも活発になります。

では、そもそも人間の「きこえ」の仕組みはどうなっているのでしょう。

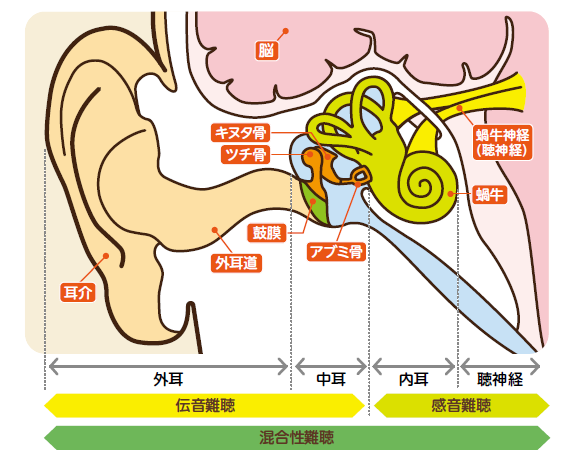

耳は外耳・中耳・内耳の3つの部分から成り立っています。音は外耳から入って鼓膜をふるわせ、その振動が耳小骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)へと伝わるうちに増幅されて内耳に到着。さらに音は内耳の有毛細胞(小さな毛のついた細胞)をふるわせ、蝸牛が音を電気信号に変換して脳に伝えます。そして脳が、その音の意味を理解することで「きこえ」が成立します。

このプロセスのうちのどこかの機能に問題があれば、きこえに支障が生じます。そして、問題の発生している場所によって、「伝音難聴」「感音難聴」「混合性難聴」となります。

「伝音難聴」は、外耳や中耳の損傷・炎症で起きるもの。音量を上げれば聞き取りやすくなるので補聴器の使用は効果的です。

「感音難聴」は、主に加齢や大きな音を聞き過ぎたことなどにより内耳の有毛細胞の機能が低下してしまうことで起こるといわれています。また、内耳・聴神経・脳の中枢などの感音系の何らかの障害によるともいわれています。小さい音がききとりにくいだけでなく、大きい音が響いたりひずんだりする場合があり、きこえても言葉の意味がわからないといった状態があらわれます。そして、この伝音難聴と感音難聴の両方の症状が起きるのが「混合性難聴」です。

それぞれの難聴のタイプに合うよう、補聴器もさまざまな種類があります。大きく分けると「耳かけ型」「耳あな型」「ポケット型」など、使う人のきこえや生活環境に合わせて選びます。

補聴器の一般的な機能は音を大きくすることですが、最近はデジタル式が主流で、きこえをより快適にするための複数の機能を持つ機種が出てきています。

・耳かけ型

文字どおり耳にかけて使う

・耳あな型

耳に入れて使うので目立たず汗に触れにくいのがメリット。オーダーメイドが主流で、自分の耳の形に合わせて作ってもらう

・ポケット型(箱型)

操作部分を胸ポケット等に入れて使うもの。スイッチの入切やボリューム調整がしやすい

補聴器の値段は、だいたい片耳で7~50万円と幅があります。市区町村の中には、補聴器に対して自治体独自の助成を行なっている場合があり、また全国的にも増加傾向にあります。助成の内容にはそれぞれの市区町村により違いがありますので、お住いの地域の役所にご確認ください。また、障害者手帳をお持ちの方の場合は自治体の福祉課へ申請手続きを行うと補装具費支給制度によって補聴器の支給を受けることができます。

普段の生活では、ボリュームと音質の調整・出力制限機能のある補聴器で十分な場合もありますが、会議などに出席して重要な話を聞く場合が多い人は、指向性のある補聴器を、雑音のある職場で働く人などは雑音抑制機能のある補聴器というように、どういう場所で使いたいかで選ぶ補聴器も変わってきます。

また、個々の聞こえ方や程度、耳の穴のサイズや形は異なるので、補聴器は基本的には店に行き購入するものです。耳のサイズに合わないと、音もれによるハウリング(ピーピー音)が起きてしまうので、サイズを調整したりしてハウリング抑制機能を動作させます。

補聴器に似たもので「集音器」がありますが、こちらは健聴者が使うものです。

一方の補聴器は、薬機法の医療機器に指定されており、購入する際にそのまますぐ販売店に行くのではなく、まずは耳鼻科医の診察を受け、難聴の種類や症状を診てもらうことをおすすめします。

診察を受けることで、単に耳垢が溜まっていたために聞きとりにくかったと分かるケースや伝音難聴のように補聴器がなくても治療等で治るケースもあります。

医師の診察を受け、紹介状をもらったら、次は補聴器の販売店で補聴器を選ぶことになります。補聴器を取り扱っている店はいろいろとありますが、「認定補聴器専門店」マークの出ている販売店をおすすめします。認定補聴器専門店とは、補聴器の選定や調整に必要な測定機器や設備を揃えていること、さらに一定以上の知識・技術を備えた「認定補聴器技能者」が常勤しているとして、公益財団法人テクノエイド協会の認定を受けた店です。

専門店では、日常どんなことに不自由しているか・主にどんなシーンで使いたいかなどをしっかり伝え、自分の聞こえに合った補聴器を選定・調整(フィッテイング)してもらうようにしましょう。店に行く際には、ご家族に同行してもらうことも大切です。

最近は2週間程度の無料お試し期間として補聴器を貸出してくれる店もあるので、まずは自分の生活のなかでの使い心地を試してみるのも大切です。

補聴器は購入したらおしまいではありません。聴こえの状態は、変化していきます。最低でも1年に一度、定期的に耳鼻科医の診察と補聴器専門店での補聴器の点検を行い、常に自分のきこえに合った状態で使用することが大切です。なお、補聴器は購入後、耳に合わない場合や聞こえが変化した場合には、再調整も行ってくれます。

そのために、店は親の自宅から通いやすい場所であること、担当者の対応などもしっかりとしてくれるか見極めてください。

補聴器をつけているからといって、以前と同じ聴こえの状態に戻るわけではありません。そのため、周りの人はゆっくり・はっきりと話しかけるようにしましょう。この場合、耳元で大きな声で話しかけてはいけません。周囲のBGMなど会話に不要な音は小さくするなどの配慮も必要です。

お話してくださったのは、一般社団法人 日本補聴器工業会

調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複 写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら