「お問い合わせ」はお気軽に

親と家族の介護や、家族の老後、補聴器や見守り商品など

「オヤノコト」について総合的にお手伝いしています

体験予約・個別相談は

03-6265-0446

平日10時~18時

相談してみる

「オヤノコト.ステーション」でのご相談、商品の

お試しのため来店を希望される場合は

原則ご予約をお願いします。

※予告なくお休みとなる場合があります。

雑誌、Web広告などを中心に幅広く活動中。現在、80代の母親と同居するリアル「オヤノコト」世代。聴こえの衰えや唐突に前後する会話に母親の“年齢”を実感しつつも「まだまだ元気そうだし…」と、趣味である野球観戦やライブ遠征に備え、食べるための「歯」・元気で過ごすための「足」の健康維持に励む日々。

四季がはっきりと分かれており、季節ごとに異なる風景や植物、食事が楽しめる……それが日本の気候の特徴であり、魅力だったはずなのですが、ここ数年はその様子が激変。暑さ・寒さが厳しくなると同時に、「雨の降り方」がどう考えても昔とは変わっているように感じます。

1時間に50ミリという「滝のような雨」の降り方は、今では決して珍しいことではなく、1時間に100ミリを超える雨……なんてこともザラ。命に関わるような災害も頻発しています。

今は「この辺ではこれまで災害は起きていないから」「今まで大丈夫だったから」といった、これまでの経験則は全く通用しない状態。何かが起きてからではなく、正しい、そして最新の知識を身に付け、離れて暮らす高齢の親の、そして家族の安全を確保していきましょう。

2025年3月に気象庁が発表した「日本の気候変動2025」によると、1時間の降水量が500ミリをこえるような短時間強雨(いわゆるゲリラ豪雨)の発生回数は、1980年代と比較し、約1.4倍に増えているのだとか。

昔から夏の午後から夕方には、雷と共にザッと雨が降る「夕立」が風物詩となっていましたが、最近は回数も雨量も多くなり、今では季節や風情を感じるどころではない……という状態になってしまっています。

こうした大雨災害から身を守るためには、気象庁やお住まいの市区町村から発せられる警報や注意報、警報レベルといった情報に「頼り切る」だけでなく、事前に正しい情報や知識を持ち、いざという時に備えるという「自助(自分の身は自分で守る)」の対策を取ることが大切です。

また、特に高齢者は

・身体的な機能が低下し、避難や移動が困難な場合がある

・認知機能が低下し、災害時の情報を正しく理解し、行動することが難しい

・住み慣れた場所から離れることに対して不安を感じ、行動をためらうことが多い

・スマホやSNSが活用できず、災害時の情報を取るための手段が限られている

といった理由から「災害弱者」となりやすく、大きな災害が発生したときに命を落とす、健康被害を受けるといったリスクが高いことが指摘されています。

そこで今回、長雨や台風が増える秋を前に、親子で、家族で考えてほしい&見直して欲しいポイントをご紹介します。ぜひ自分事にしていただき、「いざという時」にまずは命を守る対策、備えを見直しておきましょう。

対策ポイント1

警報や注意報、避難に関する情報の「意味」を正しく理解しよう!

台風や前線による大雨や強風が予想される、実際に見舞われている……となった場合、気象庁から大雨や暴風の注意報や警報が発表されます。ニュースなどで「〇〇県〇〇地区に大雨警報が発表…」と耳にすることも多いでしょう。

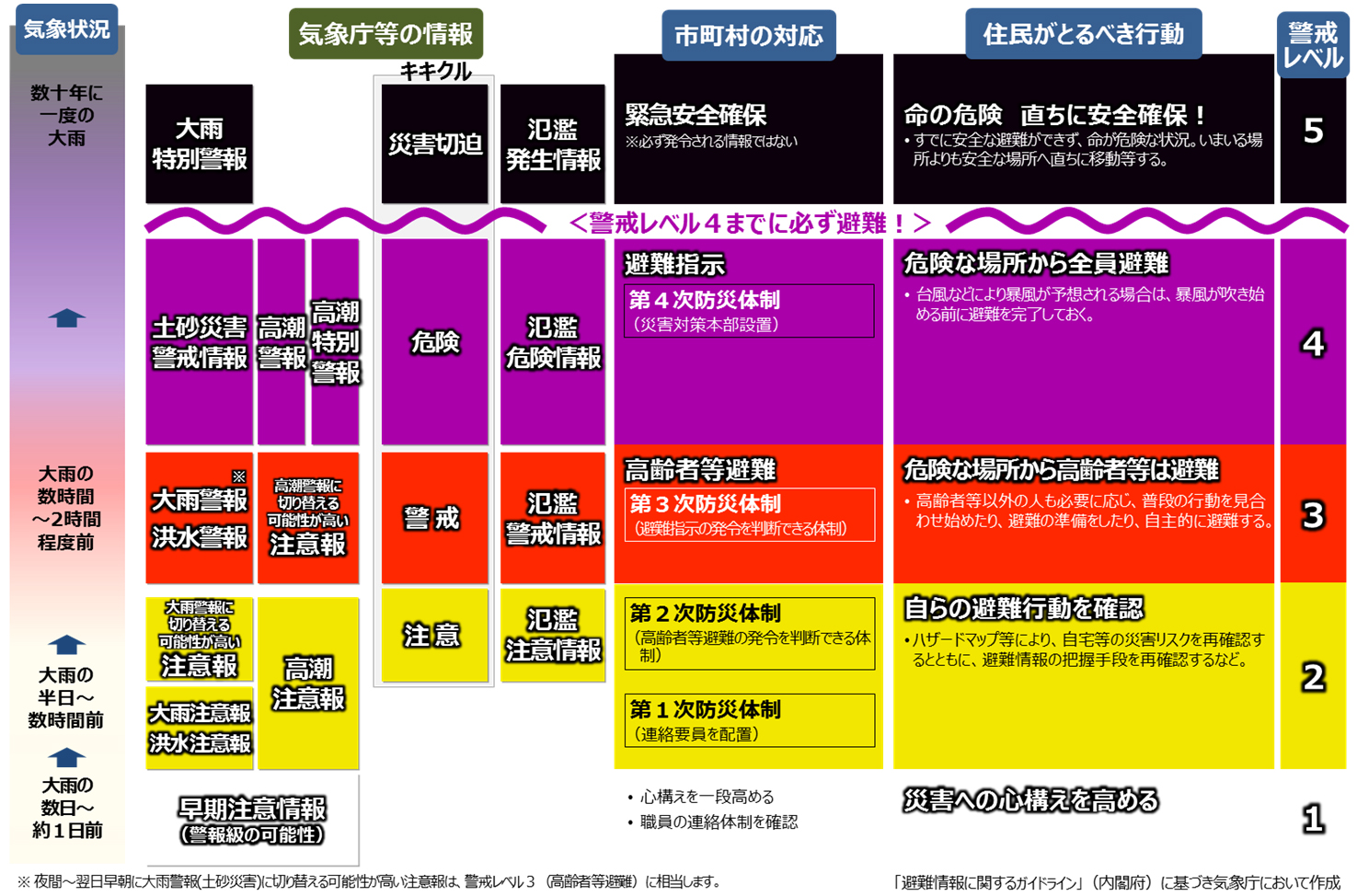

下の表は、気象庁による注意報や警報の発表といった情報と、市町村の対応、そして私達が取るべき行動を一覧にしたものです(参照:気象庁ホームページより)。

まずはこの表をもとに、注意報や警報、特別警報とは何か、どのような行動を取るべきなのかを解説していきます。

◆注意報=災害に備え、確認・準備を行う段階

天気予報を見ていると、大雨や暴風といった「注意報」は、頻繁に発令されているというイメージもあり、なかには「注意報くらいなら、そんなに心配しなくても大丈夫じゃない?」と思っている人もいるかもしれません。

でもそれは大きな間違い!

注意報とは「まだ心配しなくても大丈夫」ではなく、「災害が起こるおそれがある」ことを呼び掛けるもの。家の周りをチェックして雨どいや側溝などに詰まりはないか、飛ばされそうなものはないか、備蓄品はきちんと揃っているか……など、万が一の時に備えて「準備をしてください」という意味だと捉えてください。

◆警報=災害発生の恐れあり! 避難を考え、早めの行動を

そして注意報から「警報」に切り替わった場合……これは「重大な災害が起こる恐れがある」というシグナルです。警報が発表された場合は、実際に避難することを考え、必要に応じて行動に移すべき段階に入ったのだと考えてください。

大雨や暴風、高潮の警報が発令されたら、合わせてお住まいの市町村から発令される「警戒レベル」も確認するようにしましょう。

上の表を見てもわかりますが、大雨などの警報が発表されたということは、すでに警戒レベル3=お住まいの自治体が「高齢者等避難」を発令する段階になっています。離れて暮らす、同居する高齢の親には、ぜひこの段階から一緒に避難する、避難を呼びかけるなどのアクションを取っていきましょう。

また、気象庁の「キキクル(危険度分布)」から、お住まいの地域に今、どんな災害が迫っているのかをチェックするのもおすすめ。そして、できれば「警戒(赤)」、どんなに遅くとも「危険(紫)」の表示の間に避難行動を開始するようにしましょう。

なお、お住まいの市区町村から警戒レベル4=避難指示が発表された場合は、年齢に関係なく、対象地域の方は速やかに避難先へと避難するようにしてください。

◆特別警報=重大な災害が起こる危険が切迫! 命を守る行動を!

近年、耳にすることが増えてきた「特別警報」。

この特別警報が発表された場合は、警報を発表する基準をはるかに超える現象が起こる可能性が高いということを示します。重大な災害が発生する恐れが著しく高まっている状態ですから、対象地域にお住まいの方は、まずは命を守る行動を取るようにすることが大切です。

この「特別警報」レベルからの無理な「避難」は、かえって命取りになる可能性も・・・・・・。

上に掲載した表でも分かる通り「特別警報」が発令された時は、すでに警戒レベル5。

災害が切迫もしくは発生しているおそれがあるという状態です。ただし、この段階から避難所に向かう……となると、突然の土石流や氾濫に巻き込まれるといった可能性もあり、かえって危険。特に周辺ですでに冠水や土砂の流入が起きている場合には、無理に移動せず、命を守るための行動を取るようにしましょう。

まずは浸水に備えて必要なものは2階以上に移動させるようにしましょう。また、崖や山などの土砂の流入が心配される地域にお住まいの場合は、山や崖とは逆側の2階以上の部屋に移動する、いわゆる「垂直避難」を。川や畑はもちろん、自宅の庭や屋根が心配……でもむやみに外に出てはいけません。そのくらい危険が迫っている段階だと認識してください。

ここまで、気象庁から発表される注意報や警報の意味と、私たちが取るべき行動についてご説明しました。こうした指標は大きな災害が起こるたびに見直され、改定され、広報されています。しかしそれでも、毎年、残念ながら台風やゲリラ豪雨などによる大雨で命を落とす、悲しい事例が後を絶ちません。

家族全員、特に離れて暮らす、同居しているけれど日中は一人暮らしとなる高齢の親の命を守るために、何をすべきなのか改めて考えていきましょう。

1.住まいの「危険度」を家族全員で理解しておこう

まずは、離れて暮らす、もしくは同居するお住まい周辺の「ハザードマップ」を確認して、どんな災害リスクがあるかを確認し、家族で共有しておきましょう。40年、50年と長く同じ場所に暮らし、その間、大雨や土砂災害が起きないと「ここは安全」という思い込みが生じることがありますが、その思い込みが命の危険度を高める要因にもなりかねないからです。

実際、筆者の実家周辺も、長年(少なくとも50年以上)、大雨災害が起きたこともなく、「ここは大丈夫」と言われていた地域でした。しかし15、6年前、そして3年前にも大きな土石流が発生、多くの人が犠牲になっています。ハザードマップではずっと「土石流の危険度が高い」と示されていたのに、災害が起きるまで誰もその事実を認識していなかったのです。

ハザードマップは各市町村の窓口などでも確認できますが、基本はWebサイトや国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」や、防災アプリでの情報入手が基本です。パソコンやスマホ操作が難しい高齢の親も多いと思いますので、まずは私たち「オヤノコト」世代がお住まいの地域の災害リスクを確認し、その情報を共有するようにしましょう。

2.大雨や台風などの非常時に正しい「今の情報」の提供を

大雨などの災害から命を守る行動を取るためには、気象庁から発表される警報や特別警報、市町村から発表される避難レベルといった情報を、正しく、素早く入手することが必要不可欠です。高齢の親の主な情報源としてはテレビが挙げられますが、もし大雨や暴風で停電してしまったら……そうした情報を素早く得るための手段はあるでしょうか。

スマホを使いこなせる方なら、そこから情報を得ることができるでしょう。また、日常的にラジオを聞く方ならそこからも情報を得ることができるはずです。でも高齢の親の中には通信機器の操作に苦手意識を持っている人は少なくありませんし、ラジオは聞かない…という人もいるはずです。市区町村の防災無線で避難情報を得るという方法もありますが、大雨や暴風などの音でそうした放送が聞こえず、避難が遅れたというケースも報告されています。

災害時、スマホやパソコンを駆使できない高齢者はとかく情報弱者になりがち。それが原因で避難のタイミングを逃さないよう、特に高齢の親と離れて暮らしている場合などは、ご実家の地域の状況、警報や避難情報なども含めて、私たち「オヤノコト」世代が正しい情報を確保し、こまめに伝えてあげるようにしましょう。

3.いざという時の避難場所、避難方法などを事前に確認しておこう

特に高齢の親と離れて暮らしている場合、大雨や台風による災害のリスクが高まった時に、親がどうやって、どこに避難するか、一緒に考えておくと安心です。

高齢になるにつれ、足腰が弱くなった、歩く速度が遅いなど、身体にもさまざまな変化が生じます。自宅から指定避難場所まで「徒歩5分」と、距離的には近い場所だとしても、坂道や段差が多い、蓋のない側溝があるなど、非常時に高齢の親だけで歩くには危険な場所が多ければ、思った以上に時間がかかり、移動に苦労することも考えられます。

できれば一度、親の住まい(実家や自宅)から避難所までの経路を「オヤノコト」世代が一緒に歩き、側溝や障害物があるなど、冠水している・視界が悪い中で歩くには危険な場所がないか確認しておきましょう。そして、危険な箇所があれば「ここは道路の右側を歩く」など決めておくといいでしょう。少し遠回りになったとしても、より危険の少ない道を選ぶことも一つの方法です。

4.非常時にはこまめに連絡を取り「避難を促す」ことも大切

高齢の親が暮らす地域に線状降水帯の発生予測がある、台風の進路となっている……など、実際に災害の危険が高まっている時は、ぜひいつも以上にこまめに連絡を取り、必要に応じて早めの準備や避難を呼びかけるようにしてください。

先にも述べたように、何年も同じ地域に暮らし、それまで大きな災害が起きた経験がないと、「この地域、土地は災害が起きない」と思い込んでしまっているケースが少なくありません。実際、甚大な被害をもたらした平成30年の西日本豪雨でも同様の理由で避難が遅れ、孤立したり、命を落としたりする高齢者が非常に多かったことが課題に挙げられています。今は50年に一度、100年に一度の規模の気象現象が頻発しており、これまでの経験則で動くことが命の危険につながることも多いのです。

また、夜になってから、雨が本格的に激しくなってからの避難は、高齢者はもちろん、働き盛りの私たち「オヤノコト」世代にとっても、危険が多く、簡単にできるものではありません。「避難指示がでてから」「周りの様子を見て、危ないと思ったら」避難するのではなく、今後の予測を確認しながら、明るいうちに、少なくとも「高齢者等避難」の段階で行動を開始することの大切さをしっかりと伝えていきましょう。

……いかがでしょうか。

近年、「これまでに経験したこともない量の雨」が頻発する日本。今後も気温の上昇に伴い、線状降水帯やゲリラ豪雨の発生、大型台風の直撃といった災害が増える可能性もあります。こうしたときに身体的な機能が低下し、避難や移動が困難なことが多い高齢者は、どうしても災害弱者になってしまいがち。だからこそ、私たち「オヤノコト」世代が正しい知識を持ち、高齢の親に適切な情報を提供することで、安全に命を守る行動がとれるようサポートしていきましょう!

調査データ・写真・イラストなどすべてのコンテンツの無断複 写・転載・公衆送信などを禁じます。転載・引用に関する規約はこちら